一、基本原則

次のページ・・・二、被疑者の権利

1つ前のページ・・・第10章三、財産権の保障

一、基本原則

本章(11章)では、自由権に分類される人身の自由について説明します。

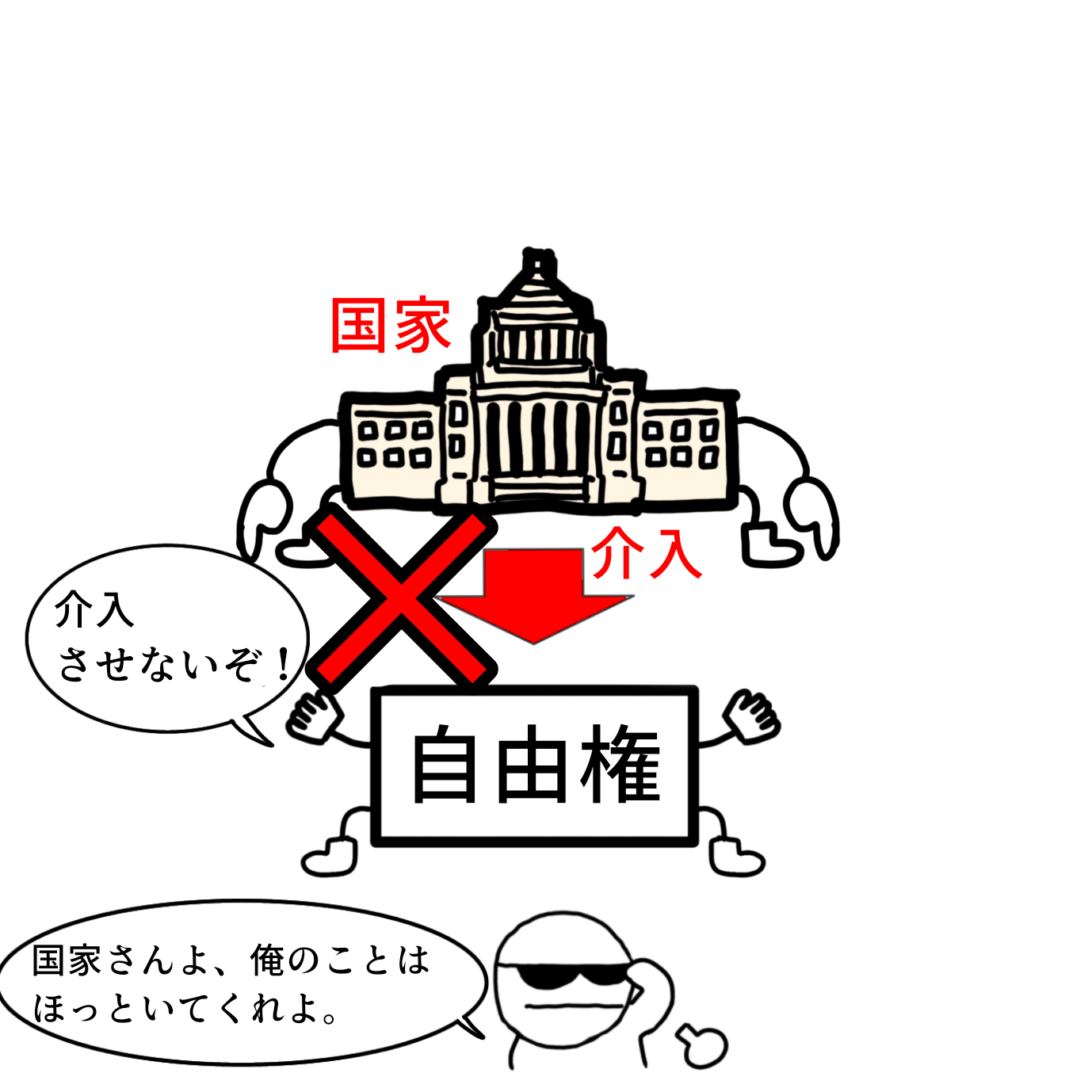

| 自由権:国家からの自由 |

|

| 1 奴隷的拘束からの自由 |

人身の自由がなければ、私たちは何もすることができません。

人身の自由は人権の尊重に直接関連する根本的価値を有しています。

明治憲法下でも一応人身の自由はありましたが、法律で規制できてしまうという不完全なものでした。

日本国憲法ではこうした歴史的背景から18条で奴隷的拘束からの自由を規定し、31条以下で人身の自由が制限される場合の手続き等について詳細に規定しています。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

まずは人身の自由のうち、奴隷的拘束と苦役からの自由について説明します。

憲法18条は「奴隷的拘束」と「その意に反する苦役」を禁止しています。

人間の尊厳に反する身体の拘束を規定しているのです。

「奴隷的拘束」とは、例えば女性や子どもを売買したり、鉱山採掘人夫を監獄部屋に押し込めて、無理矢理働かせることをいいます。

明治憲法下ではこうしたことが平気で行なわれていました。二度とこうしたことがあってはならないよう憲法に明文上規定されました。

「その意に反する苦役」とは、広く本人の意思に反して強制される労役のことです。

例えば強制的な土木作業への従事等がこれにあたります。なお、消防、救助等の業務への従事は奴隷的拘束ではありません。

| 奴隷的拘束:女性や子どもを売買したり、鉱山採掘人夫を監獄部屋に押し込めて、無理矢理働かせること。 |

|

|

| その意に反する苦役:強制的な土木作業への従事等。 |

|

| 消防、救助等の業務への従事は奴隷的拘束ではない。 |

|

うわー、怖いなぁー。「その意に反する苦役」なんて絶対イヤだよ。

そうですね。「その意に反する苦役の禁止」は国家と私人の関係だけでなく、私人と私人の関係でも禁止されています。

つまり意に反する苦役はどんな関係だろうと絶対に禁止されます。

| 「その意に反する苦役の禁止」は私人と私人の関係でも禁止。 |

|

| 2 適正手続 |

憲法31条はどんな人も「法律の定める手続」によらなければ刑罰を科されない、と規定しています(手続の法定)。

刑罰を科すことは人権を厳しく制限することです。

したがって刑罰を科すにあたってどのような手続きを経て行なわれるのか法律で明確に定めておかなければならない、ということです。

憲法31条の明文上、手続の法定は規定されています。しかしそれだけでよいのでしょうか。

例えば、政府を批判する発言をしたら懲役刑、万引きしたら死刑、等といったことが法律で明確に定められていたらどうでしょうか。

手続だけでなくどのような行動が犯罪になり、どのような刑罰が科されるのか、についても適正に定めるべきです(手続内容の適正さ)。

つまり憲法31条は手続の法定を規定し保障しているだけでなく、手続内容の適正さも要求しているのです。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

| 手続きの法定:憲法31条はどんな人も「法律の定める手続」によらなければ刑罰を科されない、と規定している。 |

|

|

|

|

| 手続き内容の適正さ:手続だけでなく、どのような行動が犯罪になり、どのような刑罰が科されるのか、についても適正に定める。 |

|

|

|

|

31条の適正手続の内容として重要なものは告知と聴聞です。

告知と聴聞とは、公権力が国民に刑罰その他不利益なことを科す場合、当事者に対してあらかじめその内容を告知し、弁解と防禦の機会を与えなければならないことをいいます。

| 告知と聴聞:公権力が国民に刑罰その他不利益なことを科す場合、当事者に対してあらかじめその内容を告知し、弁解と防禦の機会を与える。 |

|

|

第三者所有物没収事件では31条の適正手続の内容として、「告知と聴聞」を受ける権利は含まれるのか、が争われました。

| 第三者所有物没収事件(最大判昭37・11・28) |

|

|

|

|

第三者所有物没収事件では、31条の適正手続の内容として、「告知と聴聞」を受ける権利は含まれる、と示しました。

31条には「刑罰を科されない」という文言があります。

では刑事手続だけの規定であって、行政手続きには保障は及ばないのでしょうか。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

結論から言うと、行政手続についても原則として適正手続保障が及びます。

しかし31条の規定が行政手続に適用されるのか、それとも準用されるのか、については学説に対立があります。

適用説では、行政手続に関する適正手続の規定がない以上は、31条が適用されるとしています。

しかし刑事手続に要求される厳格な適正さまでは必要としない、とする考え方です。

準用説では、刑事手続より行政手続のほうがどうしてもゆるやかになるため、適用されるとした場合に刑事手続までゆるくなってしまう、したがって準用すると考えるべきだ、という考え方です。

結局どっちで行政手続きは保障されているの?適用説なの?準用説なの?

適用説ないし準用説の立場をとっています。つまり、行政手続はどちらの説でとらえるべきかはっきりしていないのです。成田新法事件では行政上の不利益処分にも31条が適用されるか、準用されるか、が争われました。

法律用語で「AないしB」とは「A~B」という意味です。

成田新法事件では、行政上の不利益処分にも31条が準用される余地がある、としました。

| 成田新法事件(最大判平4・7・1) |

|

|

|

|

ややこしいなと思う方は、行政手続きについても原則として適正手続保障が及ぶ、とだけおさえてください。

【まとめ】

第2部 基本的人権の尊重

第11章 人身の自由

一、基本原則

1、憲法18条には奴隷的拘束は絶対に許されないことが定められている。

憲法31条以下では詳細な人身の自由の保障が定められている。

2、31条には手続きが法律で定められていることを規定しているほか、

①法律で定められた手続が適正でなければならない(とくに告知と聴聞が大事!)

②実体も法律で定められていなければならない(罪刑法定主義)

③法律で定めれた実体規定も適正でなければならない

ということも意味している。

31条の適正手続の内容として重要なものは「告知と聴聞」を受ける権利である。

31条は行政手続にも適用ないし準用される。

第2部 第11章 人身の自由 一、基本原則 おしまい

次のページ・・・二、被疑者の権利

1つ前のページ・・・第10章三、財産権の保障