二、裁判所の組織と裁判所の権能

次のページ・・・三、司法権の独立

1つ前のページ・・・一、司法権の意味と司法権の限界

一、司法権の意味と司法権の限界

| 1 裁判所の組織 |

日本国憲法の下で、司法権を行使する裁判所は、最高裁判所と下級裁判所があります。

下級裁判所には高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種類があります。

日本の裁判は三審制を採用しています。三審制とは1つの事件について3回まで裁判を受けられることです。

事件の内容によって異なりますが、通常地方裁判所を第一審として始めます。

地方裁判所の判決に不服があれば高等裁判所を第二審として控訴します。

高等裁判所の判決に不服があれば最高裁判所を終審として上告します。

| 裁判所の組織 |

|

三審制で3回も裁判を受けられるんだね。でも、どうして3回も裁判を受けることができる、なんて制度にしているの?1回でいいんじゃないの?

慎重を期すためです。裁判で間違いが起きないように3回の裁判が受けられるようにしています。

| 2 特別裁判所の禁止 |

憲法76条では特別裁判所を設置することができない、と規定しています。

特別裁判所とは司法権を行使する裁判所の系列から独立して設置される裁判所のことです。

特別裁判所設置禁止の理由は、公正な裁判を実現するためです。

どういうことかというと、例えば東京で貸金返還請求訴訟が起きたとして貸主が勝訴しました。

しかし、名古屋での貸金返還請求訴訟では貸主が敗訴してしまいました。

東京では勝ち、名古屋では負け、と地域によって判決が違うのは公正な裁判ではありません。

これを是正するため、通常の組織系列で最高裁判所に向けて争えるようにしているのです。

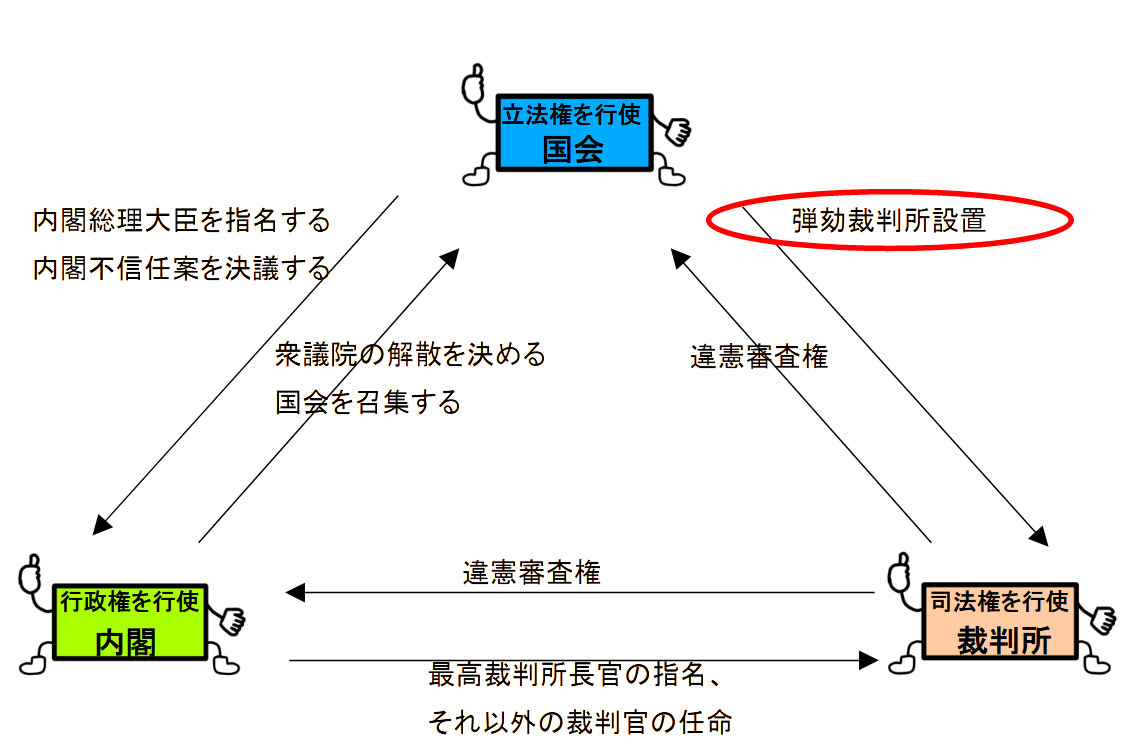

弾劾裁判所の設置は、特別裁判所にあたりますがこれは憲法が認める例外です。

第76条

2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

| 特別裁判所の禁止:不公平を是正し、通常の組織系列で最高裁判所に向けて、争えるようにしている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

また、76条2項は行政機関が終審となることを禁じています。

行政機関が前審として裁判を行なうことはできます。

行政機関が審査請求や異議申し立てに対して、裁決や決定を下すことは禁止されていません。

例えば、自動車税は毎年春に納税通知書が来ます。

納税者はその内容に不服があれば一定期間内に行政機関(市長)に対し異議申し立てができます。

これに対し行政機関は決定を下すことができるのです。

納税者はそれでもまだ不服があれば訴えを提起することができます。

第76条

2項 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

| 行政機関が終審となることを禁じている。行政機関に対し不服があれば、さらに訴えを提起できるようにするためである。 |

|

|

|

| 3 下級裁判所、最高裁判所、それぞれどんなところか |

| (一)下級裁判所 |

裁判所の組織には下級裁判所と最高裁判所がありました。

まず、下級裁判所の裁判官から見てみましょう。

下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命します。

任期は10年ですが、再任されることもあります。ほとんどの場合再任され、定年まで勤めます。

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

| (二)最高裁判所 |

次に最高裁判所について説明します。

最高裁判所は最高裁判所長官1名、最高裁判所裁判官14名で構成されています。

最高裁判所裁判官の長官は、内閣の指名に基づき天皇が任命します。

その他の最高裁判所裁判官は内閣が任命します(79条1項、6条2項)。いずれも任期性ではなく定年で退官となります。

| 最高裁判所裁判官の長官は、内閣の使命に基づき天皇が任命する。 |

|

|

| 最高裁判所裁判官は、内閣が任命する。 |

|

| (三)裁判官の罷免 |

最高裁判所の裁判官は、次の3つの場合以外に罷免されることはありません。

執務不能の裁判による場合(78条)、公の弾劾の場合(78条)、国民審査による場合(79条2項~4項)、です。

下級裁判所の裁判官には国民審査はありません。

| 分類 | 罷免事由 |

| 最高裁判所の裁判官 | 執務不能の裁判による場合(78条)、公の弾劾の場合(78条) 、国民審査による場合(79条2項~4項) 、 |

| 下級裁判所の裁判官 | 執務不能の裁判による場合(78条)、公の弾劾の場合(78条)、 |

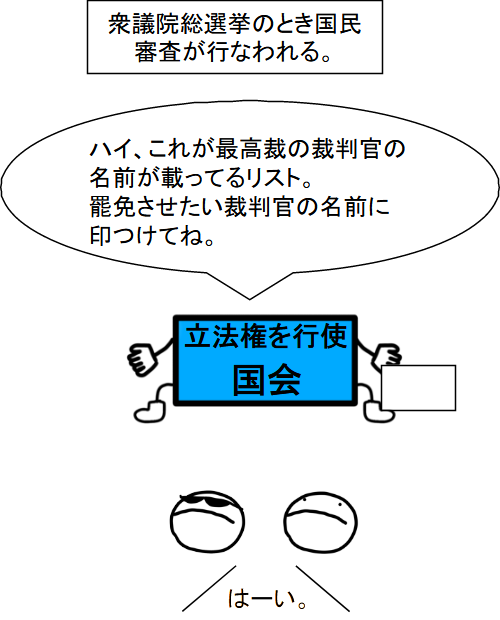

国民審査とは衆議院総選挙の際に行なわれるものでした。

最高裁判所裁判官にはこの国民審査の制度が設けられています。

国民審査で投票者の多数が罷免を可とするときは、その最高裁裁判官は罷免されます(79条2項~4項)。

この制度は最高裁判所の裁判官の選任に民主的コントロールを及ぼしているものでした。(第14章 国会 四、国会の権能と議院の権能)

(第14章 国会 四、国会の権能と議院の権能)でやったね。国会は弾劾裁判所を設置する権能を持っているんだったね。最高裁判所裁判官の国民審査を行うことで民主的コントロールがされているね。

| 国会は弾劾裁判所を設置する権能を持っている。 |

|

|

|

| (四)最高裁判所の権限 |

最高裁判所の持っている権限として、裁判権、違憲審査権があります。

違憲審査権は特に重要ですので、後ほど詳しく説明します(第16章 裁判所 四、違憲審査制)。

他にも、下級裁判所の裁判官指名権(80条1項)、下級裁判所と裁判所職員を監督する司法行政監督権、最高裁判所規則制定権(77条1項)、などの権能裁判権、があります。

最高裁判所規則制定権(77条1項)とは、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律や司法事務処理に関する事項について規則を定める権利のことです。

これらは法律で定めることもできます。

こうした規則制定権が認められている理由は、裁判所の自主性の確保と、裁判所の専門的判断を尊重する点にあります(国会中心立法の原則の例外、第14章 国会 二、国会の地位)。

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

| 4 裁判の公開 ―裁判は原則として公開で行なわれる― |

憲法82条では、裁判所の対審と判決は公開される、と規定しています。

公正な裁判の運用と、裁判に対する民主的なコントロールを及ぼすためです。

ここでいう対審とは、裁判官の面前で当事者が口頭でそれぞれの主張を述べることです。

対審は例外として非公開となる場合もあります。

これは当事者の名誉保護や社会全体に与える悪影響を考慮したものです。判決は例外なく必ず公開されます。

第82条

2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

| 対審 | 原則として公開、例外として非公開 |

| 判決 | 必ず公開 |

【まとめ】

第3部 統治機構

第15章 裁判所

二、裁判所の組織と裁判所の権能

1、裁判所の組織

2、憲法76条では特別裁判所を設置することができない、と規定している。

3、

(一)下級裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。

(二)最高裁判所裁判官の長官は内閣の使命に基づき天皇が任命する。その他の最高裁判所裁判官は内閣が任命する。

(三)最高裁判所の裁判官は、執務不能の裁判による場合(78条)、公の弾劾の場合(78条)、国民審査による場合(79条2項~4項)、の3つの場合以外に罷免されることはない。

(四)最高裁判所の持っている権限として裁判権、違憲審査権がある。これらは下級裁判所も持っている。

最高裁判所は他にも、下級裁判所の裁判官指名権(80条1項)、最高裁判所規則制定権(77条1項)、下級裁判所と裁判所職員を監督する司法行政監督権などの権能を持っている。

4、判決は必ず公開、対審は原則として公開、例外として非公開とされる。

第3部 第15章 裁判所 二、裁判所の組織と裁判所の権能 おしまい

次のページ・・・三、司法権の独立

1つ前のページ・・・一、司法権の意味と司法権の限界